2021年4月5日

改憲問題対策法律家6団体連絡会

社会文化法律センター 共同代表理事 宮里 邦雄

自由法曹団 団長 吉田 健一

青年法律家協会弁護士学者合同部会 議長 上野 格

日本国際法律家協会 会長 大熊 政一

日本反核法律家協会 会長 大久保賢一

日本民主法律家協会 理事長 新倉 修

2020年6月15日、河野防衛大臣は「イージス・アショア」の秋田と山口への配備停止を表明し、同月24日に国家安全保障会議で正式に秋田・山口への配備停止を決定した。一方、同月16日、自民党国防部会などで小野寺五典元防衛大臣や稲田朋美元防衛大臣がイージス・アショの代替手段として敵基地攻撃能力の保有を主張し、同月18日、安倍首相(当時)も会見において「敵基地攻撃能力を含む安全保障戦略の見直し」に言及した。同年8月4日、自民党政務調査会/国防部会・安全保障調査会は、「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を発表。安倍後継の菅政権は、同年12月18日の「新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンド・オフ防衛能力の強化」と題する閣議決定で、「敵基地攻撃能力」という表現を使わず、「抑止力の強化について、引き続き政府において検討を行う」としながら、イージス・システム搭載艦2隻の整備とスタンド・オフミサイルの整備及び研究開発を決定している。

本意見書は、このように昨年6月以降急浮上した「敵基地攻撃論」について、「Ⅰ 敵基地攻撃論の変遷と日米安保体制の深化」、「Ⅱ 敵基地攻撃能力保有の実態」、「Ⅲ 敵基地攻撃論批判」の柱を立て議論を整理し、意見を述べるものである。

初めにお断りすることは、本意見書で述べる見解は、各論考を執筆した個人の9条解釈論とは必ずしも一致するものではないということである。本意見書のスタンスは、あくまでも、2014年7月1日の集団的自衛権一部容認の閣議決定前、2015年9月19日に強行採決により成立した安保関連法(いわゆる戦争法)以前の、政府の9条に関する解釈及び「専守防衛論」をはじめとする外交防衛政策をひとつの起点として、そこから現時点の政府自民党による「敵基地攻撃論」について、批判的に検証することを目的とする。

2012年12月に成立した第2次安倍政権以降、日本を戦争する国に作り替えるための様々な立法・政策・解釈改憲が進んでいる。本意見書が、ここで立ち止まり、憲法の平和主義と憲法9条の理念に基づく安全保障の在り方について積極的に議論するための資料として活用いただければ幸いである。

はじめに

Ⅰ 敵基地攻撃論の変遷と日米安保体制の深化

第1章 敵基地攻撃論とは何か~これまでの政府・自民党の見解

1 2020年6月イージス・アショア配備計画停止発表後

2 1950年代の政府見解

3 2000年代以降の政府・自民党の見解・議論

第2章 日米安保体制の「深化」と敵基地攻撃論

1 日米安保体制の「深化」

2 米国のミサイル防衛戦略と敵基地攻撃論

Ⅱ 敵基地攻撃能力保有の実態

第3章 進む敵基地攻撃能力保有の実態

1 敵基地攻撃能力を有する装備品等の導入…「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱」

2 2019年度防衛予算

3 2020年度防衛予算

4 2021年度防衛予算

Ⅲ 敵基地攻撃論批判

第4章 憲法9条と敵基地攻撃論

1 憲法9条の解釈

2 9条1項(戦争の放棄・武力行使の禁止)と敵基地攻撃論

3 9条2項(戦力保持の禁止)と敵基地攻撃論

第5章 国際法上の先制攻撃・予防戦争との境界は明確か

1 国際法が禁じた先制攻撃と侵略

2 国際法が容認する自衛のための武力行使

3 グレーゾーン

第6章 そもそも敵基地攻撃論に軍事的な合理性があるか

1 そもそもミサイル防衛は可能なのか~「敵基地攻撃能力の保有」の実現可能性

2 軍事力の増強で平和が守れるのか

第7章 民主主義と敵基地攻撃論

1 防衛政策の決定プロセスと国会の関与・民主的統制

2 財政民主主義・財政立憲主義の形骸化

3 予算は何に使われるべきか~敵基地攻撃能力保有と四つの犠牲

第8章 平和憲法の理念の下で安全保障政策はどうあるべきか

1 アジア地域での軍拡競争と軍事的緊張の高まり

2 期待される日本の役割

3 憲法の積極的平和主義

第1章 敵基地攻撃論とは何か~これまでの政府・自民党の見解

1 2020年6月イージス・アショア配備計画停止発表後

2020年6月15日、河野防衛大臣がイージス・アショアの配備計画停止を突然発表し、当時の安倍首相もこれを了承した。そして、6月18日には安倍首相が「敵基地攻撃能力を含む安全保障戦略の見直し」を発表する。これを受けて、8月4日に自民党政務調査会/国防部会・安全保障調査会が「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を発表し、9月11日には安倍首相が「内閣総理大臣の談話」を発表した。この中で以下のように言う。

「我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。特に、北朝鮮は我が国を射程に収める弾道ミサイルを数百発保有しています。……/……弾道ミサイル等の脅威から、我が国を防衛しうる迎撃能力を確保していくこととしています。/しかしながら、迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことが出来るのか。そういった問題意識の下、抑止力を強化するため、ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針を検討してまいりました。もとより、この検討は、憲法の範囲内において、国際法を遵守しつつ、行われているものであり、専守防衛の考え方については、いささかの変更もありません。また、日米の基本的な役割分担を変えることもありません。……」

ここでは、「敵基地攻撃能力」という直接的な表現を避けて「抑止力を強化」するための「ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針」としているが、新たな方針とは、敵基地攻撃能力保有を指すことは、明らかであろう。また、「憲法の範囲内」「国際法を遵守」「専守防衛……の変更もありません」「日米の基本的な役割分担を変えることもありません」としているが、果たしてそうなのであろうか。この点については第2章・第4章で検討したい。

その後、安倍首相が退陣し、9月16日に菅政権が誕生した。菅首相は、12月18日の「新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンド・オフ防衛能力の強化」と題する閣議決定で、「敵基地攻撃能力」という表現を使わず、「抑止力の強化について、引き続き政府において検討を行う」と先送りにした。ただ、この閣議決定では、イージス・システム搭載艦2隻の整備とスタンド・オフミサイルの整備及び研究開発を決定している。

2 1950年代の政府見解

以上の動きから、イージス・アショア配備計画停止発表後に敵基地攻撃論が出てきたようにも見えるが、そうではない。以前からこれに関する議論があった。

時は1950年代までさかのぼるが、まず、1956年2月29日の衆議院内閣委員会で船田中防衛庁長官が鳩山一郎首相答弁の代読として以下のような答弁を行った。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」

また、1959年3月19日の衆議院内閣委員会で伊能繁治郎防衛庁長官が以下のような答弁を行う。

「……根本は法理上の問題、かように私どもは考えまして、誘導弾等による攻撃を受けて、これを防御する手段がほかに全然ないというような場合、敵基地をたたくことも自衛権の範囲に入るということは、独立国として自衛権を持つ以上、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨ではあるまい。そういうような場合にはそのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくということは、法理的には自衛の範囲に含まれており、また可能であると私どもは考えております。しかしこのような事態は今日においては現実の問題として起りがたいのでありまして、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。かようにこの二つの観念は別個の問題で、決して矛盾するものではない、かように私どもは考えております。」

すなわち、1956年答弁では「法理上」敵基地攻撃は可能とし、1959年答弁でもその考えを維持しつつ、現時点の政策として採用しないとしたのである。したがって、情勢が変われば敵基地攻撃兵器を保有する余地は残したが、この立場が長らく維持されてきた。また、当時の敵基地攻撃論は先制攻撃論ではなく、日本に対する攻撃を前提にしていた。

3 2000年代以降の政府・自民党の見解・議論

しかし、2000年代に入ると、従来とは異なる政府答弁が見られるようになる。例えば、2002年5月20日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会で福田康夫内閣官房長官は以下のような答弁を行う。

「……相手の日本を攻撃する意図が明示されているとか、そのときの国際情勢、もろもろの情勢を判断して、その上でどの時点が武力攻撃の発生の時点かというのは、その個々の状況によって違うと思いますけれども、理論というか理屈で言えば、ミサイルが日本に着弾したという以前においても、攻撃の発生ということが認められるということがあり得るということであります。/……着手をしたときに、相手の、何で着手をしたのかというその理由があるわけですね。それは、相手が日本を攻撃するぞという明示があるということであれば非常にわかりやすいということは言えますね。そういうことであれば、これから攻撃するといって、攻撃のためのミサイルに燃料を注入するとかその他の準備を始めるとかいうことであれば、それは着手というように考えていいのではないかと思います。」

さらに、2003年1月24日の衆議院予算委員会で石破茂防衛庁長官が以下のような答弁を行った。

「……北朝鮮が東京を灰じんに帰すというふうに宣言をし、ミサイルを屹立させたという ことに相なるとすれば、それは着手ということを考える。それが私は国際法上も理解できることだと思います。しかし、それは、その時点において防衛出動を下令するのか何なのかということは時の政府として判断をすべきことですが、法理上はそのようなことは可能であると考えております。」

すなわち、実際に日本に対する攻撃がなくても、日本に対する攻撃の意図を明らかにし、ミサイルへの燃料注入や屹立を「着手」と捉え、敵基地攻撃は可能とする見解を示すのである。

このような政府の国会答弁に呼応し、自民党も敵基地攻撃論を積み重ねていく。例えば、2010年6月14日の自民党政務調査会・国防部会「提言・新防衛計画の大綱について」(この中では、「敵ミサイル基地攻撃能力の保有」の検討を提案)、2017年3月30日の自民党「弾道ミサイル防衛の迅速かつ抜本的な強化に関する提言」(この中では、「敵基地反撃能力の保有」の検討を提案)、2018年5月29日自民党政務調査会「新たな防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画の策定に向けた提言」(この中では、「敵基地反撃能力の保有」の検討を提案)などがあり、ずっと議論・提案してきたのである。

第2章 日米安保体制の「深化」と敵基地攻撃論

1 日米安保体制の「深化」

日米安保体制は、以下に述べるように「深化」(変容)している。これとともに、敵基地攻撃が現実化する危険が高まっている。

(1)米軍の敵基地攻撃・先制攻撃

トランプ政権は、対北朝鮮ミサイル防衛の方策の一つとして、先制攻撃のあることを公言していた(2017年アメリカ国家安全保障戦略)。日米安保条約6条を根拠に、米軍は、日本国内の基地や施設を利用すること、そのために必要な協定を制定することを求める可能性がある。そのため日本は、米軍の敵基地・先制攻撃にいやおうなしにかかわるのだ。

バイデン政権の誕生とともに、こういった危惧が一掃されたわけではない。2021年2月25日、米軍は、シリア領域にある親イラン組織の施設を空爆した。バイデンが空爆を行った背景には、核合意をめぐるイランとの駆け引きがあるといわれている。

(2)日米の立ち位置の変化

1959年の政府答弁では、敵基地攻撃の可能性について「設例として、国連の援助もなし、また日米安全保障条約もないというような、他に全く援助の手段がない、かような場合における憲法上の解釈の設例としてのお話でございます」として、国連の援助とならんで、日米安保条約が存在することによって、「他に全く援助の手段がない」とはならないから、敵基地攻撃はする必要がないと述べている。この場合、日米安保条約と国連の援助は、自衛隊による敵基地攻撃に対する一種の歯止めとして機能していたといえる。

1996年4月17日の日米安保共同宣言(米クリントン橋本会談)の「安保再定義」を受けて、1997年9月に「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)が改訂(第2次ガイドライン)され、「日本周辺地域」における日本の対米協力が規定された。集団的自衛権の行使を一部容認した2014年7月1日の閣議決定を受けて、2015年4月27日には「新たな日米協力のための指針」(新ガイドライン)が合意され、集団的自衛権の行使を盛り込むとともに、アジア・太平洋地域を超えたグローバルな対米協力が規定され、これに合わせて集団的自衛権を一部容認する安保法制が制定された。このように、日米同盟は地域的にも内容的にも大きく変質(深化)していった。これと併せて、従来、米国は、日本が敵基地攻撃能力を保有することについては、日本が打撃力を保有すれば東アジアの軍事バランスを崩しかねないとの懸念や米国が提供する抑止力への信頼が同盟国の間で揺らいでいるのではないかとの憶測を呼ぶ恐れがあることから、消極的であったものが、近年、日本が、敵基地攻撃能力を保有することを部分的に認容したり、さらにはそれを積極的に求める方向に転換したといわれている(朝日新聞2018年4月24日のアーミテージ・インタビュー「日本も敵基地攻撃能力を」を参照)。

つまり、かつては、日本の敵基地攻撃(武力行使)を否定する根拠ともなった日米安保条約が、その後の日米安保体制の下での日本の位置づけの変化によって、逆に自衛隊の敵基地攻撃やその能力保有を容認・促進する要素となっているのである。

2 米国のミサイル防衛戦略と敵基地攻撃論

(1)米国のミサイル防衛戦略

米・中・ロが開発競争を続ける新型ミサイル、なかでも極超音速兵器(「極超音速滑空ミサイル」と「極超音速巡航ミサイル」に分類される)は、音速の5倍以上で大気圏と宇宙の境界領域を飛行し、弾道ミサイル並みの射程と速度を持ちつつ通常の弾道飛行を行わないことから、地上のレーダーシステムでは探知が難しく、従来のミサイル防衛システムでは迎撃が困難とされている。

米国防総省は、巡航ミサイルや無人機に対応するため、2013年に「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」[ⅰ]構想を発表し、さらに2019年1月に発表した「ミサイル防衛見直し」(MDR)では、前述の新型ミサイルに対抗するため、「ミサイル防衛」への「包括的アプローチ」として、敵のミサイルを発射前に無力化する「攻撃作戦」を挙げ、先制的な敵基地攻撃に道を開くとともに、同盟国に対して、ミサイル防衛の協力関係の強化と防衛責任の分担を求めている。

さらに、MDRは、宇宙を新たな戦闘領域と位置づけ、ミサイル発射を監視、検出、追跡することができる宇宙配備センサーを設置し、それにより最も脆弱な初期ブースト段階(発射・上昇)で敵ミサイルを破壊するとしており、米国ではこれらの具体化のために、指向性エネルギー兵器(高エネルギーレーザー、高出力マイクロ波、粒子ビーム)の開発や衛星コンステレーションの開発に取り組んでいる。

(2)米国の補完戦力としての日本の「敵基地攻撃能力」の保有

日本の「敵基地攻撃能力」の保有は、こうした米国のミサイル防衛戦略に沿ったものであり、米軍との共同作戦を前提として、米軍の補完戦力として位置づけられるものである。

河野防衛大臣は「敵基地攻撃能力」について、国会答弁(2020年7月8日)で、①ミサイルの発射基地のリアルタイムの把握、②敵の防空用レーダーやミサイルの無力化、③発射装置や地下施設を攻撃・破壊、④攻撃の結果を正確に評価する一連の能力としている。

この答弁に沿って、保有をめざす具体的な自衛隊の装備品等は、①については、早期警戒衛星や電子偵察機、レーダーシステムの強化等、②については、相手国のレーダー網を破壊する電子戦機、敵防空網制圧や破壊する戦闘機の導入等、③については、空母をはじめ戦闘爆撃機や空中給油機、各種の対地ミサイルなどの打撃力の整備等ということになる。[ⅱ]

しかし、河野防衛大臣が述べる①~④の敵基地攻撃能力は、日本単独では不可能であり、米軍との情報共有や指揮システムの統合等による共同作戦が前提になっており、自衛隊は圧倒的な軍事力と情報収集・指揮能力を有する米軍の補完戦力となるものである。

第3章 進む敵基地攻撃能力保有の実態

1 敵基地攻撃能力を有する装備品等の導入…「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱」

自衛隊がどのような防衛装備品を保有するかは、「防衛計画の大綱」(以下「防衛大綱」という。)に基づいて策定される「中期防衛力整備計画」(以下「中期防」という。)に5年間の防衛関係費の総額と主要装備品の整備数が具体的に盛り込まれ、これをもとに各年度の予算措置を通じて防衛力整備が実施される。

敵基地攻撃能力を有する防衛装備品等については、既に「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について」(以下「30大綱」という。)で導入が決められており、2019年度以降の防衛予算はその延長線上にある。

30大綱では、「弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機等の多様化・複雑化する経空脅威に対して、最適な手段による効果的・効率的な対処を行う」として、「総合ミサイル防空能力」(米軍のIAMDに相当するもの)の強化を述べており、米軍との装備の共通化も進められている。

①短距離離陸・垂直着陸(STOVL)が可能なステルス戦闘機F35B(F35のセンサーシステムはブースト中のミサイルの赤外線を探知し、ミサイルの位置を同定できる)を導入し、STOVL機が運用可能となるように「いずも」型護衛艦を改修(空母化)

②長距離スタンド・オフミサイル導入

・JSM(空対地巡行誘導弾):射程500km以上でF35Aに搭載

・JASSM(空対地巡行誘導弾):射程926km以上でF15J(要改修)とF35A に搭載

・LRASM(艦対艦巡行誘導弾):射程800km以上で護衛艦からの垂直発射と潜水艦の魚雷管からの発射

③各自衛隊が保有する各種装備品を一元的に指揮統制するための自動管制システム(JADGE)の能力向上及び対空戦闘指揮システムの整備とCEC導入による米軍との戦闘情報ネットワークの共有

※CEC(共同交戦能力):米海軍が開発したもので、戦域に展開する米軍、同盟国 軍部隊の全ての探知情報と射撃管制を統合化し部隊間で共有し、戦闘部隊群を一つの部隊として一体的に連携動作できるようにするシステムで、「CECによる自衛隊の米軍への情報伝達は、武力行使の一体化」との批判がされている。

・E2D早期警戒管制機:探知距離は555km以上、2000個以上の目標を同時に識別・追跡し、味方の迎撃機最大40機に対し飛行方向や高度などを命令、指揮することができ、味方の航空機や艦艇と情報を共有できるCECを導入する予定。

・SM-6長距離艦対空ミサイル:巡航ミサイルに対処する新型の迎撃ミサイル

・「まや」型護衛艦:「まや」型は「あたご」型をベースに開発され、当初から弾道ミサイルの迎撃能力を備えており、CECも導入されている。

④電子戦能力の強化

・F15迎撃戦闘機の近代化改修(電子戦能力を付与)

・スタンド・オフ電子戦機(敵のミサイル基地や軍艦を先制攻撃するのに先立って、敵レーダーや通信機器、コンピュータの電子機器、地対空ミサイルシステムを妨害・攻撃し、無力化にさせる電子戦機)の開発

⑤宇宙作戦隊の創設と米宇宙軍との連携

宇宙状況監視情報(SSA)の日米共有と米宇宙軍へ自衛隊連絡将校を派遣

⑥高速滑空弾、極超音速ミサイルの開発

島嶼防衛用高速滑空弾、島嶼防衛用対艦誘導弾及び極超音速誘導弾の研究開発を推進

2 2019年度防衛予算

①宇宙状況監視(SSA)システムの整備費等(262億円)

米軍及びJAXA等の国内関係機関と連携し、宇宙状況監視の実運用を担うため、Deep Space監視用レーダー及び運用システムの整備など

②F15の能力向上(スタンド・オフミサイルの搭載、電子戦能力向上等の改修:108億円)

③自動警戒管制システム(JADGE)の電子情報の共有・処理能力の向上(29億円)

④F35A戦闘機6機の取得(681億円)

⑤早期警戒機(E2D)9機の取得(1940億円)

⑥護衛艦「いずも」の改修に向けた調査研究(0.7億円)

⑦スタンド・オフミサイル(JSM)の取得(79億円)

⑧イージス・アショアの整備(1757億円)

⑨SM-3ブロックⅡA、ⅠBの取得(717億円)

⑩FCネットワーク(護衛艦のセンサー情報をリアルタイムに共有し、ネットワーク射撃を可能にする)の研究費(63億円)

⑪島嶼防衛用高速滑空弾の研究(58億円)

3 2020年度防衛予算

①宇宙関連経費(524億円)

②スタンド・オフ電子戦機の開発(207億円)

③F35A戦闘機3機(310億円)及びF35B戦闘機6機(846億円)の取得

④F15の能力向上(390億円)

⑤空中給油・輸送機4機の取得(1121億円)

⑥護衛艦「いずも」の改修(31億円)

⑦スタンド・オフミサイル(JSM)の取得(136億円)

⑧ASM-3(空対艦誘導弾)の射程延伸等の能力向上(103億円)

4 2021年度防衛予算

(1)2021年度予算案で明らかになった巨額の防衛装備費

菅内閣が2020年12月21日に決定した2021年度当初予算案の防衛装備費は、5兆3422億円に上り、7年連続で過去最大を更新し、前年比0.5%増となった。

防衛省は、21年度予算の考え方について、多次元統合防衛力の構築に向け、防衛力を整備するとして、横断領域作戦を実現するため、優先的な資源配分や我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における能力を獲得・強化、海空領域における能力、スタンド・オフ防衛能力、総合ミサイル防空能力、機動・展開能力を強化、日米同盟・諸外国との安全保障協力を強化するなどとしている。

また、この予算案には、「米軍再編関係経費」という名目で、2044億円を加えており、そこには沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設費用552億円(歳出ベース)や鹿児島県西之表市の馬毛島への米空母艦載機着陸訓練(FCLP)のための基地建設に向けた費用として31億円(同)が含まれている。

(2)敵基地攻撃能力の保有のための予算計上

ア この予算決定に先立つ12月18日、「島嶼防衛」を口実に開発を進めてきた「12式地対艦誘導弾」(SSM)について、陸上だけでなく航空機や艦船からも発射でき、射程を900kmに伸延する新たな能力向上型の長距離巡航ミサイルの開発を決定し、2021年度予算案に、開発費335億円(契約ベース)を計上した。

イ これまで導入を進めてきたF35A戦闘機の4機調達(391億円)に加えて、同機に搭載する長距離巡航ミサイル「JSM」の取得費(149億円)を盛り込んだ。

ウ 敵に迎撃されないよう高高度を不規則に飛ぶ高速滑空弾の早期装備化に向けた研究費(150億円)などを計上している。

エ 護衛艦「いずも」の事実上の空母化に向けた改修(203億円)や同艦に搭載するF35B戦闘機の取得費(2機・259億円)を計上している。

オ レーダーを妨害電波で無力化する電子戦機の開発費100億円を計上。

カ 新規事業として、相手国の兵器などを監視するため、複数の小型衛星を運用する「衛星コンステレーション」の研究費2億円など宇宙関連経費として532億円を計上。

(3)補正予算に潜り込ませた防衛装備費

また、菅内閣は2020年12月15日に、新型コロナ対策を中心とした2020年度第3次補正予算案を決定している。

この中には、防衛装備費3867億円が含まれており、その7割強に当たる2816億円は、潜水艦やミサイルなどの兵器調達費を前倒しで支払うための経費である。2021年度当初予算案に計上せず、補正予算に潜り込ませるやり方で国民の目を欺こうとしている。

(4)無駄なイージス・アショア導入と代替策

日本政府は、イージス・アショア導入の総経費に関して、1基1260億円の本体費用や教育訓練費、維持管理費を含め4504億と見積もり、うち1787億円は契約済みで、イージス・システム情報の取得費125億円は既に米政府に支払いを終えている。また、ロッキード・マーチン社と契約した新型のSPY7レーダーについても、契約額350億円のうち144億円が支払済みである。米政府からの有償軍事援助(FMS)の約款上、購入国が契約を解除することは可能であるが、その際「契約解除に起因する費用は購入国側が負う」との規定があることから、どこまでを「解約に起因する費用」とするかは米政府との協議次第ということになり、加えてロッキード・マーチン社とも解約に伴う費用負担の協議が必要になることから、協議の結果次第では、日本政府が多額の費用を負担しなければならなくなる恐れがあった。

そうしたことから、政府と与党はイージス・アショアの代替策を検討していたが、2020年12月、政府はイージス・アショアの代替策として「イージス・システム搭載艦」2隻を新造することを閣議決定した。防衛省の試算では、イージス・システム搭載艦の建造費は2隻で4800億~5000億円以上とされており、最新鋭の「まや」型イージス護衛艦の調達費の約1700億円を大きく超えており、維持整備費やミサイル調達費用等を加えると1兆円を超えるとの試算も出ており、代替策の費用は青天井状態になっている。

第4章 憲法9条と敵基地攻撃論

1 憲法9条の解釈

(1)政府の憲法9条解釈の変遷

憲法9条1項は、「日本国民は、……国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と、憲法9条2項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定する。

戦後当初は、政府も憲法9条は自衛のための戦争も放棄していると考えていた(1946年6月26日衆議院帝国憲法改正委員会における吉田茂首相答弁)が、1950年に警察予備隊を創設する時に警察予備隊は軍隊ではないとし(1950年7月30日参議院本会議における吉田首相答弁)、1954年に陸海空から成る自衛隊が誕生する時に、自衛隊は「戦力」にあたらないと政府は解釈した(1972年11月13日参議院予算委員会における吉国一郎内閣法制局長官答弁)。

(2)『防衛白書』の説明

以上の9条解釈から、さらに細かい点について具体的に政府がどのような説明をしてきたのか、『令和2年版 防衛白書』から見ていく。

まず、「憲法と自衛権」の関係については、以下のように説明している。

「……この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦 権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている。」

次に、「保持できる自衛力」については、以下のように説明している。

「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えている。……憲法第9条第2項で保持が禁止されている『戦力』にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められる。/しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されない。例えば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えている。」

さらに、「専守防衛」については、以下のように説明している。

「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様 も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」

この専守防衛論は、1955年7月9日衆議院内閣委員会での杉原防衛庁長官の次の発言を起源とするとされている。

「わが国の今の防衛の建前といたしましては…あくまでわが国が受身で、侵略を受けた場合にこれを守る、いやしくも、名目のいかんにかかわらず、外に出て行って侵略することということではないことははっきりしておりますのでございます。特にここが自分のところの仮想敵国だというふうにきめてのそういうふうな考え方ではございません。ただし、日本を守るということだけは、あくまで侵略に対しては守るということで考えておる次第であります。言葉は少し堅苦しいかもしれませんが、専守防衛、もっぱら守る、これはあくまで守る、こういう考え方でございます。」

専守防衛論は、戦後65年にわたり守られてきた(政府は今もこの立場を踏襲すると説明している)わが国防衛の基本立場であり、それは、憲法9条の従来の政府解釈と自衛権行使の(旧)3要件とも一致する考え方といえる。

(3)9条の下での制約と形骸化

このように、憲法9条がありながら日本は再軍備の道を歩む一方、当初は憲法9条の存在によって一定の制約を課してきた。それが徐々に形骸化し、今につながる。

政府解釈からすると、自衛隊はいわば警察以上軍隊未満の組織であるため、他国の軍隊とは異なる位置づけがされてきた。その中でも大きな役割を果たしてきたのは、平和を求める世論に応えて野党が政府と論戦することで確立された制約である。

すなわち、自衛隊の海外派兵の禁止(1954年参議院決議)、専守防衛(1955年杉原荒太防衛庁長官答弁など)、武器輸出3原則(1967年に佐藤栄作首相答弁で共産圏・国連決議により輸出が禁止されている国・国際紛争当事国への武器輸出を禁止し、1976年に三木武夫首相答弁で事実上これら対象国以外も禁止)、非核3原則(核兵器を持たず・作らず・持ち込ませずという原則。1967年の佐藤首相答弁)、集団的自衛権行使の否認(1972年・1981年政府見解など)、防衛費のGNP比1%枠(1976年閣議決定)である。

特に、自衛権行使の3要件(1954年政府見解)は重要である。①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまること、というこの3要件は、一定の歯止めになってきたことも事実である。特に第1要件は誰が見ても明らかな客観的要件である。

ところが、これらの制約が徐々に形骸化してきた。自衛隊の海外派兵の禁止については、1991年の湾岸戦争後に機雷を除去する掃海艇をペルシャ湾に派遣し、1992年から自衛隊のPKO活動への参加が始まり、2001年からアフガン戦争に従事する米軍に海上自衛隊がインド洋で給油活動を行い、2003年からイラク戦争後に陸海空3自衛隊をイラクなどに派兵し、エスカレートしていく。武器輸出3原則については、1983年に中曽根康弘政権が対米武器技術輸出を解禁し、2014年に安倍政権が防衛装備移転3原則に変えてしまう。非核3原則については、実際にはアメリカの核持ち込みを認めることで、「非核2原則」というようなものであった。GNP比1%枠については、中曽根政権が1987年に撤廃している。

そして、自衛権行使の3要件は2014年閣議決定で武力行使の新3要件に変更された。この内容は、①我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき、③必要最小限度の実力を行使することは許容される、という3要件に該当する場合は武力行使が可能になるというものである。これによって、限定的な集団的自衛権行使が可能になった。

2 9条1項(戦争の放棄・武力行使の禁止)と敵基地攻撃論

(1)9条1項の政府解釈と敵基地攻撃論

憲法9条1項の解釈については、「国際紛争を解決する手段」としての戦争を侵略戦争の意味であるとし、9条1項は、侵略戦争を放棄したのであって、自衛戦争は放棄していないとする説(限定放棄説説)と、およそ戦争はすべて「国際紛争を解決する手段」としてなされるのであるから、自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されているとする説に大別される。限定放棄説は、第1次世界大戦という世界戦争の悲劇を繰り返さないために1928年に制定された戦争抛棄ニ関スル条約(不戦条約)の1条、すなわち、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非ト[ス]」という規定の解釈をそのまま憲法にもあてはめたものである。不戦条約は戦争一般を放棄したと考えられているが、実際には自衛権行使までは放棄していないと考えるので、事実上「国際紛争解決ノ為」の「戦争」を侵略戦争と解し、ここで放棄したのは侵略戦争であると考えている。学説の多数説であり、政府もこの立場である。

9条1項は、自衛戦争を含むすべての戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄したする後者の説からは、敵基地攻撃が、9条1項に違反して違憲であることは自明である。

では、政府の採用する限定放棄説と専守防衛の立場からは、どうか。

自衛権行使の3要件(1954年政府見解)との関係で、9条1項違反となるかという問題である。上記要件の①「我が国に対する急迫不正の侵害」(専守防衛論では「相手から武力攻撃を受けたとき」)との関係では、それが敵基地攻撃の関係でいつかという問題である。

この点についての、従来の政府の立場は、以下のとおりである。

「憲法9条のもとにおいて許容されている自衛権を発動するためには、政府は、従来から、いわゆる自衛権発動の三要件というものがございます。すなわち、一つは、わが国に対する急迫不正の侵害があること、一つは、これを排除するために他の適当な手段がないこと、一つは、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、このいう三つの要件がございます。これに該当する場合に武力の行使は許されると解されております。(中略)

この場合に、わが国に対する急迫不正の侵害がある場合については、従来からわが国に対する武力攻撃が発生した場合を指しておりまして、この武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれがあるときではなく、また、わが国が現実に被害を受けたときでもなく、侵略国がわが国に対して武力攻撃に着手したときである。こういうふうに解されているところであります。」(1999年3月3日衆議院安全保障委員会野呂田防衛庁長官答弁)。

「わが国に対して武力攻撃に着手したとき」の判断は、現実に被害が発生したときとは異なり、それ自体、幅のある概念である。この点は、第5章を参照されたい(しかも、その判断は非公開の国家安全保障会議で行われ、加えて秘密保護法により厳重に秘匿されて、国会も国民も検証することができないという重大な問題もある。)

しかし、少なくとも、従来の専守防衛の考え方、すなわち、「あくまでわが国が受身で、侵略を受けた場合にこれを守る、いやしくも、名目のいかんにかかわらず、外に出て行って侵略することということではない。」「特にここが自分のところの仮想敵国だというふうにきめてのそういうふうな考え方ではございません。」からすれば、着手の時期を前倒しで判断することは許されず、現実的な被害の発生の蓋然性が極めて高い時期に厳格に解釈すべきである。さらに、自衛権行使のその余の要件も合わせて考慮するならば、現在、政府、自民党が想定している敵基地攻撃は、憲法9条1項に違反する疑いが極めて高いというべきである。

(2)自衛権行使の新3要件・専守防衛とは質が異なる敵基地攻撃論

上記のとおり、従来の自衛権行使の3要件、専守防衛論からは、敵基地攻撃に対して、客観的要件により、一定の歯止めをかけることができる。

これに対して、武力行使の新3要件は、「我が国と密接な関係にある他国」とはどの国か、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」とはどのような場合なのかという主観的要素が加わることで、一層、限界があいまいになる。従来政府の個別的自衛権行使だけ認めていた解釈と集団的自衛権行使容認の解釈では、質が全く異なるのである。

1956年答弁は「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合」、そのような攻撃を防ぐための敵基地攻撃を、自衛権行使にふくまれるものとして正当化した。「わが国に対して」とあるから、アメリカが攻撃されただけでは、日本が敵基地攻撃をおこなうという議論にはならない。

しかし、2014年7月の閣議決定は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があったばあいに、「必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った」とした。だとすれば、14年閣議決定が「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を従来の政府解釈にいう「我が国に対する武力攻撃」と同一視したのとおなじように、いままた政府は、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を1956年答弁にいう「わが国に対する急迫不正の侵害」と同一視する、ということはないだろうか。

その同一視が通用するのなら、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を迂回路にして、自衛隊は集団的自衛権の行使としての敵基地攻撃をおこないうるということになる。

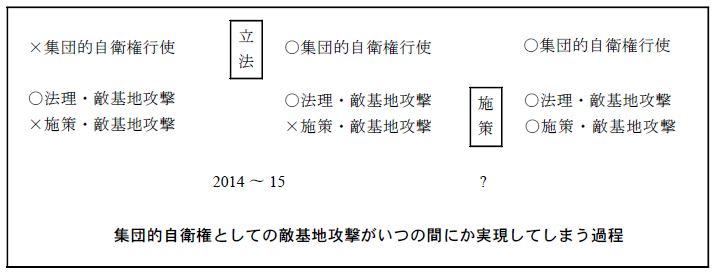

経緯を整理しよう。①まず憲法解釈変更と安保関連法の制定によって、それまで違憲とされてきた集団的自衛権の行使が合法化された。②つぎに軍事施策を変更し、敵基地攻撃に必要な装備を保有する。その結果、憲法上できなかった集団的自衛権としての敵基地攻撃が、可能ということになり、日本が攻撃されていなくても、日本に向けての武力攻撃の着手がなくても、自衛隊が「敵」を先に攻撃する危険性があり、憲法9条1項が禁止した武力の行使や国権の発動たる戦争へとつながる危険性が、飛躍的に高まることになる(下図)。

3 9条2項(戦力保持の禁止)と敵基地攻撃論

(1)9条2項の政府解釈

これについての政府解釈は、第4章1で紹介した通りである。

(2)「実力」と敵基地攻撃論

しかし、この政府解釈は、国民自身が憲法を改正する気がないので、自衛隊と憲法9条を両立させるために政府が編み出した解釈である。自衛隊が戦車や戦艦を保持しようと、米軍と同じ戦闘機を保持しようと、毎年防衛費が増えようと、自衛隊は軍隊ではないというのは、国際的には通用しない、国内だけで完結する論理である。自衛隊の実態については、世界の軍事費・防衛費ランキングで日本は第8位又は第9位であり、とても「警察以上軍隊未満の組織」とはいえない。

憲法9条の下で自衛隊の保持を認める政府解釈に立った場合でも、敵基地攻撃能力の保有は、憲法9条2項に違反する。憲法9条がある以上、自衛隊は戦力、軍隊ではなく、あくまでも「実力」にすぎない。しかし、2017年以降事実上進められている敵基地攻撃能力の保有の実態、2021年度予算案では敵基地攻撃に利用可能な兵器として、12式地対艦誘導弾の射程延長や「いずも」型護衛艦の空母化のための費用、長距離巡航ミサイルJSMやF35A・F35B戦闘機の取得等は、到底「実力」に留まるものではないことは明らかである。

第5章 国際法上の先制攻撃・予防戦争との境界は明確か

1 国際法が禁じた先制攻撃と侵略

20世紀の人類は、2度にわたる世界大戦を経験した。しかし同時に国際法は発展をとげ、戦争を違法化する試みも着実に進められ、実を結んできた。そのなかで1920年代に(不完全ながら)違法化・否定された行為の一つが、他国に対する侵略攻撃だった。

では侵略攻撃とは何か。国連総会は、「侵略の定義に関する決議」(1974年)において、侵略を「国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使」と定義するが(同決議1条)、続く第2条では「国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用」すなわち先制が、この侵略に当たるとする。つまり先制攻撃は侵略の一つを構成し、明確に国際法違反とされたのである。

2 国際法が容認する自衛のための武力行使

これに対して、他国から攻撃を受けたのち、それを排除するために行われる武力の行使は、自衛権の行使として、現在の国際法の通説が容認している。

ここで注意しなければならないのは、自衛といっても、その行使の仕方には一定の制限があることだ。たとえば、相手国を排除する以上の打撃(たとえば相手国土に壊滅的な打撃を与えること)は許されない。また自衛権の行使は、国連安全保障理事会が「国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」に限られている(国連憲章51条)。一方で安全保障理事会が必要な措置をとることに協力せず、他方で自衛権としての武力を行使するようなことは、国連憲章が採用した集団安全保障システムを換骨奪胎するものである。

3 グレーゾーン

このように国際法は、①先制攻撃=違法、②自衛権行使=合法と捉えている。ところが①と②のあいだにグレーゾーンがある。「敵国が攻撃態勢を整えたり、攻撃を開始した(とみなされる)」のちで、しかし被害がいまだ生じていない場合はどうか。相手国の攻撃の意思や準備が明らかなら、攻撃があった場合に準ずるものとして、その場合に相手国に対する攻撃を容認するという立場がある。

しかしこのようなグレーゾーンにおける相手国への攻撃は、主観的判断に基づいてしまう。そのため、国際法で禁じられた①との境界は、実際には不明だったり、恣意的なものとなる危険が常につきまとう。つまり、敵基地攻撃論は、国際法上禁止されている先制攻撃と区別がつかないか、つけることは極めて困難である。

もし誤った判断によって相手の基地や国土を攻撃したら、取り返しがつかない。アメリカがこれまで行ってきた敵基地攻撃(イラン攻撃など)は、しばしば先制攻撃だったのだ。このことからも、敵基地攻撃を容認することがいかに危険か、はっきりしている。

第6章 そもそも敵基地攻撃論に軍事的な合理性があるのか

1 そもそもミサイル防衛は可能なのか 「敵基地攻撃能力の保有」の実現可能性

2020年6月15日、河野防衛大臣は「イージス・アショア」の秋田と山口への配備停止を表明した。6月24日に国家安全保障会議(以下「安全保障会議」という。)で正式に秋田・山口への配備停止が決定した。一方、6月16日、自民党国防部会などで小野寺五典元防衛大臣や稲田朋美元防衛大臣がイージス・アショの代替手段として敵基地攻撃能力の保有を主張し、党内論議が開始された。8月4日、自民党は敵基地攻撃の提言を発表した。こうして「敵基地攻撃論」が政治の場で再び俎上に載せられた。

しかし現実問題として、自民党の提言する「敵基地攻撃能力の保有」は可能なのか。『令和元年版 防衛白書』には、北朝鮮のミサイル発射手段として、「発射台付き車両(TEL: Transporter-Erector-Launcher)」についての記述がある。『令和元年版 防衛白書』によれば、TELとは「固定式発射台からの発射の兆候は敵に把握されやすく、敵からの攻撃に対し脆弱であることから、発射の兆候把握を困難にし、残存性を高めるため、旧ソ連などを中心に開発が行われた発射台付き車両」である。そして「18(平成30)年5月に公表された米国防省『朝鮮民主主義人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する報告』によれば、北朝鮮は、スカッド用のTELを最大100両、ノドン用のTELを最大50両、IRBM(ムスダン)用のTELを最大50両保有している」。そして「TEL搭載式ミサイルの発射については、TELに搭載され移動して運用されることに加え、全土にわたって軍事関連の地下施設が存在するとみられていることから、その詳細な発射位置や発射のタイミングなどに関する個別具体的な兆候を事前に把握することは困難であると考えられる」(傍線は筆者)。『防衛白書』でも「困難」と記されているように、TELの発射の兆候を把握するのは極めて困難である。北朝鮮が「おとり」の車両などを走らせたら、さらにTELの発見は困難になる。その上、北朝鮮は潜水艦からミサイルを発射することも可能である。仮に北朝鮮の発射場所を特定できたとしても、北朝鮮から弾道ミサイルなどを発射すれば、10分程度で日本に着弾する。しかも米国務省の報告書にあるように、200発のミサイル発射場所を特定し、発射前に攻撃できると考えるのは非現実的である。

実際、第2次世界大戦中、ドイツのV-2に対する連合国軍の攻撃、湾岸戦争の際のアメリカ軍によるイラク軍TELの事前発見破壊作戦「スカッド狩り(Scud hunt)」、イラク戦争の際のランチャー攻撃などを見ても、相手の攻撃よりも先に攻撃する「敵基地攻撃」に成功した事例はない。

2 軍事力の増強で平和が守れるのか

日本が攻められたらどうするか」との問いを立てて、「軍事力の増強が必要だ」と主張されることがある。「憲法9条を護れ」と主唱する人たちに対しては「平和ボケ」「お花畑」との批判がなされることもある。では、軍事力で日本を守ることができるのか。北朝鮮や中国は脅威なので、軍事力により日本を守るべきだ、先に攻撃される前に日本が先に攻撃する能力を持つ必要があるという「敵基地攻撃能力の保有」も唱えられている。本当に武力や戦争などで日本を守ることができるのか。「軍事」の問題から考えてみよう。

まず、「中国」「北朝鮮」(朝鮮民主主義人民北朝鮮)が脅威だと考えるのであれば、「原発再稼働」は支離滅裂である。とりわけ「北朝鮮」のミサイルを脅威というのであれば、北朝鮮側の福井県などに原発を設置して稼働するなどは論外である。北朝鮮のミサイルの脅威をあおりながら原発を再稼働した安倍自公政権の政治は矛盾以外の何物でもない。

その上、北朝鮮や中国のミサイルを防ぐことはできるのか。さきに米国防省『朝鮮民主主義人民北朝鮮の軍事及び安全保障の進展に関する報告』で紹介したように、北朝鮮はスカッド用のTELを最大100両、ノドン用のTEL最大50両、IRBM(ムスダン)用のTELを最大50両保有している。合計200発のミサイルをどのように防ぐのか。中国に至っては、INF条約の廃棄対象となるミサイルを約2000発保有しているとされる。北朝鮮や中国が日本に「飽和攻撃」をした際、日本はこれらを防ぐ手段はない。とりわけ大都市に人口が集中する日本では、実際に戦争になれば壊滅的破壊を被る。

だからこそ日本も軍事力を格段に増強させれば良いというのも、「非現実的」である。中国に対応できるだけの軍備を備えようとすれば、国家予算をいくらかかるか分からない。そして莫大な国家予算を費やし、核兵器を含め、あらゆる兵器を日本が備えたとしても、日本に対する攻撃を完全に無力化することはできない。

最後に、日本が格段に軍事力を増強しても、中国や北朝鮮から「サイバー攻撃」をされれば、そうした巨大な軍事力も全く意味をなさない。原発の非常電源を止めれば福島第一原発事故の悲劇が生じることを、日本は不幸な事故を通じて世界中に明らかにした。そこで原発などへのサイバー攻撃により非常電源を止めれば、日本に核兵器を投下したのと同様の犠牲をもたらすことも可能となる。交通信号を止めたり誤作動をさせたりすれば、交通麻痺が生じるし、金融機関や銀行へのサイバー攻撃により、これらの情報を混乱させれば、それこそ市民生活は大混乱を引き起こす。こうした現実を想定せず、「戦争」や「武力」で日本を守ろうとすることこそ、現実を直視しない思考と言わざるを得ない。科学技術が格段に発展した現在、本格的な戦争になればお互いに壊滅的な破壊を受ける。だからこそ外交などによる平和的手段により国際紛争を解決することが求められる。

第7章 民主主義と敵基地攻撃論

1 防衛政策の決定プロセスと国会の関与・民主的統制

(1)敵基地攻撃能力を保有の問題は、自衛隊がどのような防衛装備品(兵器)を保有するかの 問題でもある。前述のように、自衛隊がどのような防衛装備品を保有するかは、「防衛大綱」に基づいて策定される「中期防」に5年間の防衛関係費の総額と主要装備品の整備数が具体的に盛り込まれ、これをもとに各年度の予算措置を通じて防衛力整備が実施される。

(2)「防衛大綱」は「日本の防衛力のあり方、自衛隊の態勢・定員・装備などを長期的見地に立って規定する最高方針文書で、安全保障会議の審議を経て、閣議決定によって自衛隊に示される文書」であるとされる。

国家安全保障会議設置法では、国家安全保障会議は、国家安全保障に関する重要事項を審議する機関として位置づけられ、国防の基本方針、防衛計画の大綱、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項等を審議し、内閣総理大臣に対して意見を述べるとしているが、議事録の作成が同法において義務付けられておらず、また審議内容についても国家安全保障会議のメンバーに守秘義務がある(同法7条)ことから公開されていない。また、「防衛大綱」を決定する閣議については、議事録の作成と公開が行われているが、閣議で議論が行われることはほとんどなく、事前に提出された文書の読み上げで終わることが多いなど形式化していることから、閣議の意思決定過程を検証することは困難とされている。

「防衛大綱」は、わが国をめぐる安全保障・防衛政策という重要な問題であるにもかかわらず、最終的な決定権限は内閣にあり、国会に対する「防衛大綱」の報告及びこれに対する質疑が行われるものの、前述のように、国家安全保障会議や閣議において、どのような審議・議論を経て「防衛大綱」が決定されたのか、その過程を明らかにすることが困難であることから、実質的に国会による行政に対するコントロールは制限されている。

さらに「防衛大綱」は、日米同盟を前提として策定されており、「30大綱」でも「日米防衛協力のための指針」(いわゆる「ガイドライン」)の下で、日米防衛協力を一層強化するとして、日米共同の活動に資する装備品の共通化、各種ネットワークの共有、情報協力・情報保全の取組等を進めるとしている。しかし、日米安保条約に基づく防衛協力の具体的なあり方を取り決めた「ガイドライン」は、日米両政府間の政策文書であり、条約ではないことから国会における批准、承認の手続きは必要ではなく、しかも「ガイドライン」の具体化のための日米間の協議の内容についても、秘密保護法によって秘密指定されることで、国会に提供される情報・条件が厳しく制限されるため、国会による行政に対するコントロールが機能し得ない状況にある。

現在、「30大綱」に基づく「31中期防」において、「スタンド・オフ防衛能力」としてJSM、JASSM及びLRASMを導入するとされ、「総合ミサイル防空能力」としてイージス・アショアの整備、現有のイージス護衛艦の能力向上を進める等とされていた。しかし、2020年6月にイージス・アショアの配備が撤回されたものの、12月にはその代替としてイージス・システム搭載の護衛艦2隻の建造が閣議決定され、21年度防衛予算では、敵基地攻撃能力を有する装備品の導入が進められている。

前述のように国会での質疑や予算審議を通じての国会によるコントロールが十分に機能しない状況にあり、国民的議論にさらされることがないまま基本的な防衛政策の方針が変更され、日本が他国を攻撃する軍事国家に変質させられていると言っても過言ではない。

2 財政民主主義・財政立憲主義の形骸化

(1)財政民主主義と財政立憲主義

国民から選挙で選ばれた国会議員で構成される国会(議院)が、主権者=国民のために、国の財政(歳入・歳出)について実質的な権限を行使し、それによって財政面における議会制民主主義を実現することを、財政民主主義(あるいは財政議会主義)という。財政民主主義は、憲法第7章(83条以下)の規定によって具体化されている。

さらに財政の具体的な内容は、憲法が求める価値(とりわけ基本的人権の尊重、国民主権、平和主義)の実現に資するものでなければならない。これを財政立憲主義という。日本国憲法では、立憲主義の中に民主主義(国民主権)が含まれるので、財政立憲主義は必然的に財政民主主義(財政議会主義)を包摂したものとなる。それだけでなく、基本的人権の尊重や平和主義に適合した財政でなければならないのだ。

(2)敵基地攻撃論と国会の役割

敵基地攻撃は、日本に対して現実の攻撃がないにもかかわらず行われる。敵(と目された国)からの攻撃(と目された行為)を対象にする。そのため、様々な国の様々な行為を、しかもかなり恣意的に、その対象として認定する可能性がある。それに伴って、敵基地攻撃のためにあれもこれも、と武器の「爆買い」につながる危険がある。

近年は、政府・与党によって、議会制民主主義の軽視・形骸化が常態化している。「仮定のことは答えない」と豪語する首相のもと、国会(とくに野党)には、将来の予測やこれからの方針のことについて議論する機会を奪われている。結果的に、将来の予測や方針の問題は、国会以外の場所(官庁や首相官邸周辺)で決まってしまう。敵基地攻撃とそれに関わる国家財政にも、同様の問題がある。

(3)財政立憲主義と軍事研究

(1)で述べたように、財政立憲主義のもとでは、財政の具体的内容は、憲法の求める価値の実現に資するものでなければならない。これとの関わりで問題になるのが、大学や研究機関における軍事研究に国が多額の支援をする「安全保障技術研究推進制度」である。憲法9条2項は戦力の保持を禁じている。だから、戦力を保持するための研究、それに対する国庫の支出、いずれも憲法違反の可能性がある。

近年、防衛装備庁がとくに力を入れている分野の一つに、極超音速誘導弾の開発がある。防衛装備庁の支援をうけ、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、岡山大学、東海大などでこの分野の研究が進められている。極超音速誘導弾の研究の成果として、近い将来、南西諸島地域に、敵基地攻撃ともつながる長距離巡航ミサイルを配備することが可能になるのではないかといわれている。

3 予算は何に使われるべきか~敵基地攻撃能力保有と四つの犠牲

限られた国家財政のもとで、敵基地攻撃能力の保有を目指そうとすれば、それは次の四つの犠牲の上でしかあり得ない。

第一に、9条の平和主義を犠牲にすることである。

第二に、憲法25条・26条・27条・28条が規定する福祉国家の理想を犠牲にすることである。

自民党政権のもとですすめられた新自由主義の政治の結果、貧困と較差が深刻化している。また医療福祉などに対する国家の責任は果たされず、それらは市場原理に委ねられている(自助)。これを解決するには、大砲よりバターを優先し、福祉国家を立て直す以外に道はないはずだ。

第三に、持続可能な社会の構築を犠牲にすることである。

敵基地攻撃に必要な財源を捻出するには、再生可能エネルギーの導入、気候変動への対策、環境保全、子育て支援、ジェンダー平等、国内的・国際的な貧困解消など、SDGsの目標実現を先送りにする必要がある。しかしSDGsの実現を先送りしても構わないほど、地球環境や社会や人々に耐久力があるだろうか。

第四に、新型コロナウイルスの感染拡大によって疲弊した人々の生活を立ち直らせるのに必要な支援を犠牲にすることである。

新型コロナウイルスは、補償なき営業自粛・停止、労働機会と賃金の喪失、教育を受ける機会の制限などといったかたちで、とくに社会経済的な弱者に負担を強いるものとなっている。いま必要なのは、こういった人々を支えるための公正な経済的支援であり、武器の爆買いではないはずだ。

前述のように軍事力の増強により平和は守れない。また、イージス・アショアの導入自体が、軍事的な必要性合理性がなく、その代替策も含めて大きな無駄遣いであり、撤回する必要がある。

韓国政府は2020年4月16日、新型コロナの感染拡大に伴う緊急災害支援金の財源確保のため、追加補正予算案を編成し、国防費を9047億ウォン(約795億円)削減して財源に充てることを閣議決定した。削減するのはF35戦闘機、イージス艦の戦闘システムの購入費などである。

一方で、日本は、韓国が削減したのと同じタイプのF35戦闘機の導入を進めている。

こうした無駄な防衛装備費はただちに削り、コロナ禍に苦しむ国民の暮らしや営業支援、医療機関への支援に回すべきである。

ICAN国際運営委員の川崎哲氏の試算では、20年度の防衛予算のうち、戦闘機購入や護衛艦「いずも」の事実上の空母化など新規契約分の1兆1000億円は、ICUのベッド1万5000床と人工呼吸器2万台に加え、看護師7万人と医師1万人の給与に相当するとしており、コロナ対策のために防衛予算を削減するなどの抜本的な予算の組替えこそが必要である。

第8章 平和憲法の理念の下で安全保障政策はどうあるべきか

1 アジア地域での軍拡競争と軍事的緊張の高まり

北朝鮮の弾道ミサイル発射、貿易戦争やIT覇権争い等をめぐる米国と中国の対立と緊張 の激化の中で、アジア地域では軍拡競争の危険が高まっている。

日本の敵基地攻撃能力保有論は、北朝鮮のミサイルを阻止するためのもと理解されているが、南西諸島での基地建設と軍備増強、島嶼防衛用高速滑空弾の開発など、中国への対応の一環という性格も持っている。しかし、日本の敵基地攻撃能力保有により、相手国内への攻撃が可能になることは、相手国が日本を攻撃する口実にもなり、双方とも先制攻撃へと傾斜してゆくことになる。こうした状況は、アジアに安全保障のジレンマと呼ばれる軍拡競争を際限なく呼び込み、偶発的な衝突や過剰なエスカレーションを招き、却ってアジアの全ての国の安全を害することになる。

2 期待される日本の役割

そこで、日本は、専守防衛を堅持するとともに、持続的なアジアの安全保障環境を構築するために、主体的な役割を果たす必要がある。

(1)専守防衛を堅持し、これを変更すると受け止められるような政策を止めること

専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法9条の精神に則った受動的な防衛戦略(相手に脅威を与えず戦争の動機をなくす戦略)をいい、そこから、攻撃的兵器を保持しないという原則をとってきた。

そこで、専守防衛を堅持するために①「攻撃的兵器の不保持」原則の厳格化[ⅲ]、②「敵基地攻撃能力」を有するあらゆる兵器の導入や開発の中止、③南西諸島における対艦・対空ミサイル部隊の配備と基地建設の中止、④専守防衛と矛盾する集団的自衛権の行使等を認める安保法制の廃止が必要となる。

(2)アジアにおける平和構築のために、核・ミサイルの管理、削減に向けた協議を行うこと

安倍政権が打ち出し、菅政権も引き継いだ「自由で開かれたインド太平洋戦略」は、中国の海洋進出に対抗しての日米豪印4か国の安全保障の連携(「クアッド」 最近では、英国がこれに加わるとの報道もされている)という対中同盟としての側面を持ち、2020年11月には、日米豪印の共同訓練がベンガル湾とアラビア海北部で実施されている。これに対して中国は、こうした動きを対中包囲網だと警戒するとともに、「インド太平洋版の新たなNATO」だと批判し、対中包囲網への対抗からASEAN諸国の取り込みを強化している。さらに、米国は、中国の中距離精密誘導ミサイルに対抗して、INF(中距離核戦力全廃)条約失効後、中距離精密誘導ミサイルの開発・配備を進めており、その配備先として南西諸島を含む日本列島、フィリピン、ベトナム等が挙げられていることなどから、アジア地域は、米中対立のいわば「新冷戦」状態に陥りつつあり、地域での軍拡競争・ミサイル競争に歯止めが掛らなくなる恐れが出ている。

そこで、日本は、「米国をとるか、中国をとるか」の二項対立ではなく、米中両国にミサイル軍縮を求めるとともに、米中ロ韓朝にASEAN、オーストラリア、インドも含めた多国間協同による安全保障の道を追求すべきである。

また、北朝鮮の核放棄に向けた米朝協議は、2019年6月に行われた米朝首脳会談以降実質的な進展が見られない。そこで、これまでの協議や交渉を踏まえて、①米朝交渉と南北交渉を通じた朝鮮戦争の終結と朝鮮半島の非核化のための国際的行動の促進、②米ロ中韓朝日6か国によるミサイルを含む北東アジア軍縮・軍備管理協議の促進、③北東アジア非核兵器地帯構想[ⅳ] の深化・促進に日本が積極的な役割を果たす必要がある[ⅴ] 。そして、こうした外交活動を通じて、中国や北朝鮮などの核保有国との信頼関係を構築することと並行して、日本は、米国の核抑止力に依存しないことを宣言し、率先して核兵器禁止条約に署名することが必要である。

(3)安全保障の概念を人間中心のものへと再定義し、国家と人々の安全保障を追求すること

国境を越えて広がる気候変動や感染症は「人間の安全保障」に深刻な脅威をもたらしており、こうした事態に対応するためには、国家や人々の間の分断ではなく協調、憎悪や敵意ではなく相互の信頼と協働、経済封鎖や制裁ではなく経済協力を確保すること、国家の過度な軍事を削減し、温暖化対策、医療資源確保のための資金を確保することが必要である。そこで、①東アジア諸国間でコロナ対策に関する情報交換を行うとともに、軍事支出を削減して医療・保健に転用すること、②東アジア諸国間で感染症対策、気候変動、災害対応など「人間の安全保障」の協力を強化することが求められる。

3 憲法の積極的平和主義

政府の専守防衛の定義は、「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢」と説明している。つまり自衛権としての武力行使の3要件が包摂し尽くしていない「憲法の精神」を含めての定義といえる。

憲法は前文で、「われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去 しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。」としており、こうした憲法の理念に沿って、日本は、平和構築のための役割を果たす必要がある。[ⅵ]

[ⅰ]IAMDとは、「敵の航空・ミサイル能力から悪影響を及ぼしうる力を無効にすることにより、米本土と国益を防衛し、統合部隊を防護し、行動の自由を可能にするために行う諸能力と重層的な諸作戦の統合」と定義されている。また、「重層的な諸作戦」は、①敵の航空機・ミサイル攻撃を未然に防止する (敵基地攻撃の意味)、②攻撃してくる敵の航空機・ミサイルを破壊 (防空作戦やミサイル防衛の意味)、③攻撃を受けた場合の影響を最小にする (基地の抗堪化、被害復旧の迅速化の意味) とされている。

[ⅱ]「虚構の新冷戦」東アジア共同体研究所編 菅沼幹夫「国民の命を脅かす『ミサイル防衛』-『敵基地攻撃』論の危険性-」

[ⅲ]政府は、「攻撃的兵器」について、「性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器」と定義しているが、その範囲は曖昧で、なし崩し的に拡大される恐れがあることから、例えば「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」(小西洋之参議院議員)と定義すること等が考えられる。

[ⅳ]日韓朝の3カ国(「地帯内国家」)で非核兵器地帯条約を締結し、米中ロの周辺核保有3カ国(「近隣核兵器国」)が、地帯内国家3カ国に対する核攻撃・核攻撃の威嚇を行わない「消極的な安全」を保証する議定書に参加するという方式(スリー・プラス・スリー)で、東北アジアに非核兵器地帯を創設する構想

[ⅴ]集団的自衛権問題研究会:緊急提言「敵基地攻撃能力ではなく、北東アジアの軍縮協議を」岩波書店『世界』10月号

[ⅵ]同上